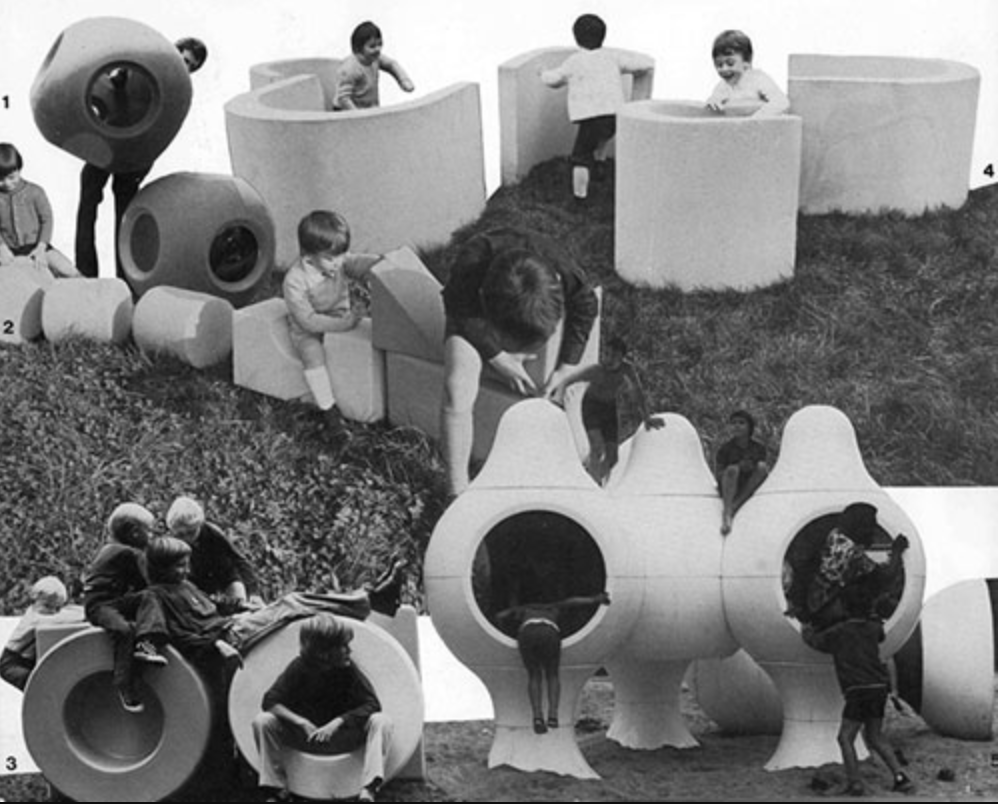

Jeux pour enfants, Les Simonnet, 1960.

Le duo d’artistes Les Simonnet, composé de Pierre et Annie Simonnet, s’est imposé dans le paysage artistique français par une œuvre singulière mêlant sculpture, design et art ludique. Leur particularité : concevoir des sculptures monumentales qui prennent la forme de jeux pour enfants, à la croisée de l’art et du mobilier urbain. Travaillant depuis les années 1960, Les Simonnet se sont intéressés très tôt à la relation entre art et quotidien, notamment en intégrant l’enfant comme acteur central de l’espace public. Pour eux, l’art ne doit pas seulement être contemplatif, il peut et doit être manipulé, exploré, vécu. Leur travail se distingue ainsi par une forte dimension pédagogique et sociale, qui s’inscrit dans une volonté d’ouvrir l’art à tous. Leurs sculptures, souvent colorées, arrondies et modulables, sont pensées pour éveiller l’imagination, la curiosité et la motricité. Inspirés par les formes géométriques simples, les volumes souples et les matériaux résistants, ils ont conçu de nombreux modules ludiques installés dans des écoles, des crèches ou des places publiques, notamment en France dans les années 1970 et 1980. Ces œuvres transforment les aires de jeux en véritables espaces d’expérimentation artistique, tout en respectant les besoins et les rêves des enfants.

À travers leurs créations, Les Simonnet posent une question essentielle : et si le jeu était une forme d’expression artistique à part entière ? En brouillant les frontières entre sculpture et jeu, entre œuvre d’art et mobilier urbain, ils ont contribué à renouveler profondément notre regard sur l’art dans l’espace public.